Dans le Canada du début de la colonisation, l’esclavage des Africains était un moyen légal qui contribuait à faire fonctionner l’économie coloniale. Pratiqué par des colons et commerçants européens en Nouvelle‑France au début des années 1600, l’esclavage a perduré jusqu’à son abolition dans toute l’Amérique du Nord britannique en 1834. Pendant ces deux siècles, les colons de ce qui allait devenir le Canada ont été impliqués dans la traite esclavagiste transatlantique. Le Canada est également lié à l'institution de l'esclavage par son histoire de commerce international. Des produits tels que la morue salée et le bois d’œuvre ont été échangés contre des biens produits dans le cadre d’une économie esclavagiste aux Caraïbes comme du rhum, de la mélasse, du tabac et du sucre.

Ceci est un article complet sur l’esclavage des Noirs au Canada. Pour un résumé en langage simple, veuillez consulter Esclavage des Noirs au Canada (résumé en langage simple).

(Voir aussi Olivier le Jeune ; Sir David Kirke ; Chloe Cooley et la Loi visant à restreindre l’esclavage dans le Haut‑Canada ; Chemin de fer clandestin ; Loi des esclaves fugitifs de 1850 ; Loi de l’abolition de l’esclavage de 1833 ; Esclavage des Autochtones au Canada.)

Terminologie

Un débat existe entre les termes asservissement et personnes réduites en esclavage d’une part, et esclavage et esclaves de l’autre. De nombreux auteurs et historiens utilisent ces deux ensembles de termes, dont la signification est similaire, mais qui peuvent représenter différentes perspectives quant à certains événements historiques. Par exemple, on utilise le mot esclave pour faire référence à la propriété d’une personne. C’est un nom qui, de l’avis de ses opposants, réduit la personne à une position qu’elle n’a pas choisi. Le terme [personne] réduite en esclavage décrit quant à lui le fait d’être réduit à l’esclavage. Les historiens qui préfèrent le terme personnes réduites en esclavage expliquent que celui-ci rend plus clair le fait que les personnes deviennent esclaves contre leur volonté. Ils précisent que le mot personne vient ajouter une dimension humaine à l’expression.

À l’inverse, certains historiens continuent d’utiliser les termes esclave et esclavage sans y ajouter le mot personne, estimant que ces termes sont plus clairs et familiers. À leur avis, l’ajout du mot personne laisse sous-entendre un certain niveau d’autonomie, chose que l’asservissement vient justement anéantir.

Esclavage en Nouvelle‑France

Au début du 17e siècle, des colons et commerçants européens en Nouvelle‑France pratiquent une forme d’esclavage dans le cadre de laquelle les esclaves sont considérés comme des biens personnels susceptibles d’être achetés, vendus, échangés et transmis par héritage. Les premiers esclaves sont les peuples autochtones, dont un pourcentage élevé provient de la nation Pawnee, située dans ce qui est actuellement connu comme le Nebraska, l’Oklahoma et le Kansas. Beaucoup d’entre eux sont capturés pendant la guerre et vendus à d’autres nations autochtones ou à des marchands européens. Certains colons français acquièrent des esclaves noirs par le biais de ventes privées, d’autres reçoivent des esclaves autochtones ou africains comme cadeau de la part de leurs alliés autochtones. Au moment où l’esclavage atteint son apogée en Nouvelle-France, on compte environ 4 200 esclaves, dont 2 700 Autochtones, réduits en esclavage jusqu’en 1783, et au moins 1 433 Noirs réduits en esclavage, de la fin du 17e siècle jusqu’en 1831. Le reste des esclaves viennent d’autres territoires et d’autres pays. Au fil du temps, on utilise le terme panis pour désigner tous les esclaves appartenant à un groupe autochtone, quel qu’il soit, en Amérique du Nord, un terme qui devient synonyme de « personne autochtone esclave ». Les Autochtones et les Africains détenus en esclavage sont également appelés « domestiques » ou « serviteurs », des termes qui signifient presque toujours que ce sont des esclaves (voir aussi Esclavage des Autochtones au Canada).

(avec la permission de Native Land Digital / Native-Land.ca)

Le premier témoignage écrit de la présence d’esclaves africains en Nouvelle‑France provient de l’archivage de la vente d’un jeune garçon originaire de Madagascar ou de Guinée dont l’âge est estimé à au moins six ans. L’enfant est amené en Nouvelle‑France en 1629 par les frères Kirke, des commerçants britanniques (voir Sir David Kirke) qui le vendent à un commis français du nom de Olivier Le Baillif (parfois appelé Olivier Le Tardiff). Lorsque ce dernier quitte le pays, le petit garçon est donné à Guillaume Couillard qui l’envoie à l’école. En 1633, le jeune esclave est baptisé et appelé Olivier Le Jeune.

Le saviez-vous?

Le registre d’enterrement d’Olivier Le Jeune, daté du 10 mai 1654, indique sa profession comme étant domestique. Il semblerait qu’il ait servi la famille Couillard pendant environ 26 ans sous ce statut. Il était courant qu’un esclave soit appelé domestique dans les registres du Québec. Cependant, il est difficile, pour les historiens, de déterminer si Olivier est mort en tant qu’esclave parmi les biens mobiliers de la famille Couillard, ou en tant qu’homme libre ayant choisi de rester à leur service.

Un homme nommé La Liberté, dont le nom figure au registre du recensement, est considéré comme le deuxième esclave africain présent en Nouvelle‑France. À cette époque, la demande d’esclaves noirs comme solution de substitution aux travailleurs européens considérés comme trop coûteux est de plus en plus forte.

Le 1er mai 1689, le roi Louis XIV autorise officiellement l’importation d’esclaves noirs en Nouvelle‑France. Cependant, cette entreprise commerciale est interrompue une première fois, deux semaines plus tard, lorsque la France entre dans la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1689 — 1697), puis à nouveau en 1702, avec le début de la guerre de la reine Anne (1702 —). En dépit de ces contretemps, 13 esclaves noirs sont amenés en Nouvelle‑France par le biais de ventes privées. Toutefois, l’expédition d’un groupe beaucoup plus important d’esclaves noirs, autorisée par le roi, n’atteindra jamais la Nouvelle‑France.

Le 13 avril 1709, l’intendant Jacques Raudot adopte une loi coloniale, intitulée Ordonnance rendue au sujet des nègres et des sauvages nommés panis. Cette loi légalise l’achat et la possession d’esclaves en Nouvelle‑France et renforce la pratique de l’esclavage. Il s’agit de la première législation officielle concernant l’esclavage en Nouvelle‑France. Louis XV, le successeur de Louis XIV sur le trône de France, renforce davantage cette pratique par le biais de deux proclamations au cours des années 1720, et d’une autre en 1745.

L’esclavage en Amérique du Nord britannique

Lorsque les Britanniques conquièrent la Nouvelle‑France en 1760, les Articles de capitulation, signés lors de la capitulation de Montréal le 8 septembre 1760, incluent une clause particulière sur l’esclavage. L’article XLVII est ainsi formulé :

Les nègres et panis des deux sexes resteront en leur qualité d’esclaves en la possession des Français et Canadiens, à qui ils appartiennent : il leur sera libre de les garder à leur service dans la colonie ou de les vendre ; et ils pourront aussi continuer à les faire élever dans la religion romaine.

— « Accordé, excepté ceux qui auront été faits prisonniers. »

Cette clause stipule que les habitants français ne perdront pas leur droit de propriété sur leurs esclaves sous le nouveau régime britannique, et elle renforce le caractère légal de l’esclavage en vertu de la loi britannique. L’article XLVII démontre également qu’il y a suffisamment d’esclaves en Nouvelle‑France pour justifier une clause spécifique dans les articles de capitulation d’une colonie tout entière.

L’île Saint-Jean (qui deviendra l’Île‑du‑Prince‑Édouard en 1799) est la seule juridiction en Amérique du Nord britannique à adopter une loi réglementant l’esclavage. Intitulée Loi déclarant que le baptême des esclaves ne doit pas les exempter de l’esclavage, elle entre en vigueur en 1781. Elle stipule que les Noirs « actuellement présents dans l’île ou qui pourraient y être importés ou amenés ultérieurement [en tant qu’esclaves] conserveront ce statut, sauf s’ils sont libérés par leurs propriétaires respectifs ». Cette loi est adoptée afin de protéger les biens personnels des colons déjà présents dans la colonie, ou ceux qui s’y installeront ultérieurement. Elle comprend trois dispositions principales : le baptême ne modifie pas le statut d’esclave ; les personnes réduites en esclavage dans la colonie le resteront à moins d’être affranchies (libérées) par leurs propriétaires ; les enfants nés de femmes esclaves naissent esclaves. Pour encourager les colons blancs à s’installer sur l’île, une loi est adoptée par le Parlement en 1791, offrant « quarante shillings pour chaque nègre amené par la personne de race blanche ».

Après la défaite des Britanniques lors de la Révolution américaine de 1775 à 1783, le nombre d’esclaves africains en Amérique du Nord britannique s’accroît de façon notable. Afin d’encourager les colons blancs américains à immigrer vers le nord, le gouvernement adopte la Loi impériale de 1790 qui autorise les loyalistes de l’Empire‑Uni à apporter « des nègres, des meubles pour la maison, des ustensiles pour l’élevage ou des vêtements » sans avoir à payer de taxes. Selon la loi, ces biens mobiliers ne peuvent être vendus qu’après un délai d’un an suivant leur entrée dans la colonie.

Environ 3 000 esclaves d’ascendance africaine, hommes, femmes et enfants, sont ainsi amenés en Amérique du Nord britannique. Dans les années 1790, le nombre d’esclaves noirs dans les Maritimes (Nouveau‑Brunswick, Nouvelle‑Écosse et Île-du-Prince‑Édouard) varie de 1 200 à 2 000. Ils sont environ 300 au Bas‑Canada (Québec) et entre 500 et 700 au Haut‑Canada (Ontario).

Le saviez-vous?

Durant la guerre de l’Indépendance américaine, des milliers de Noirs libres ou esclaves se sont battus pour les Britanniques dans l’espoir de gagner leur liberté et d’obtenir la promesse d’une terre. En 1783, lorsque le Traité de Paris est signé, les forces britanniques et leurs alliés fuient vers des endroits tels que l’Europe, les Antilles (les Caraïbes) et la province de Québec (divisée en 1791 en Haut-Canada et Bas-Canada). Entre 1783 et 1785, plus de 3000 noirs libres ou anciens esclaves s’installent en Nouvelle-Écosse, où ils font face à de l’hostilité, à la ségrégation raciale, à des emplois peu rémunérés et à des inégalités (voir Loyalistes noirs en Amérique du Nord britannique et Éditorial : L’arrivée des loyalistes noirs en Nouvelle-Écosse).

Propriété des esclaves au Canada

La possession d’esclaves est largement répandue dans le Canada colonial. Les propriétaires d’esclaves ne se limitent pas à une élite sociale et politique, mais appartiennent à toutes les classes de la société. On trouve notamment des fonctionnaires gouvernementaux, des militaires, des soldats démobilisés, des loyalistes, des commerçants, des marchands de fourrures, des hôteliers et des taverniers, des meuniers, des gens de métier, des évêques, des prêtres et des religieuses. S’il est vrai que la propriété d’esclaves répond à un besoin de main‑d’œuvre à très bon marché, elle est également considérée comme faisant partie de la richesse personnelle d’un individu. La loi impose et maintient l’esclavage par le biais de contrats légaux qui détaillent les transactions d’achat, de vente ou de location des personnes réduites en esclavage, ainsi que les termes des testaments prévoyant la transmission des esclaves à d’autres personnes après le décès de leur propriétaire.

Dans le Canada du début de la colonisation, certains propriétaires détiennent un petit nombre d’esclaves, tandis que d’autres en possèdent plus d’une vingtaine. Le père Louis Payet, curé de Saint‑Antoine‑sur‑Richelieu au Québec, possède cinq esclaves, un Autochtone et quatre Noirs. James McGill, membre de l’Assemblée du Bas‑Canada et fondateur de l’Université McGill, compte six esclaves noirs parmi ses biens personnels. La veuve loyaliste Catherine Clément détient à Niagara deux esclaves, Boatswain et Jane, dont elle annonce la mise en vente dans le Niagara Herald en 1802. Matthew Elliott, célèbre surintendant adjoint des Affaires indiennes, est connu pour posséder au moins 60 esclaves noirs sur sa vaste propriété de Fort Malden en Ontario (aujourd’hui Amherstburg). Sir John Johnson, un officier de l’armée britannique, amène avec lui 14 esclaves noirs au Canada à la fin du 18e siècle. John Askin, un officier et marchand de premier plan, achète et vend pas moins de 23 esclaves des deux côtés de la rivière Détroit. Dans la région de l’Ohio, James Girty fait du commerce avec les Autochtones et leur sert également d’interprète. Il possède au moins trois esclaves noirs dans le canton de Gosfield, dans le comté d’Essex, en Ontario. Un de ses esclaves, Jack York, est accusé d’une infraction à l’encontre d’une femme blanche et est condamné à être pendu. Cependant, Jack York réussit à s’échapper avant que la sentence ne puisse être exécutée.

Dans ce que sont aujourd’hui les provinces des Maritimes, de nombreuses personnes possèdent des esclaves. Deux hommes d’affaires de Saint John au Nouveau‑Brunswick font paraître une annonce pour la vente de leurs esclaves noirs dans un journal local : il s’agit du loyaliste James Hayt et de Thomas Mallard, propriétaire de l’auberge Mallard House qui abrite le premier Parlement du Nouveau‑Brunswick en 1786. En Nouvelle‑Écosse, un marchand de Halifax, Joshua Mauger, fait le commerce d’esclaves noirs, et à Liverpool, l’homme d’affaires et mémorialiste Simeon Perkins achète Jacob, un jeune garçon noir de dix ans, et change son nom pour Frank. Parmi les hommes d’affaires ayant amené des esclaves noirs à l’Île‑du‑Prince‑Édouard, on trouve Baker Richard Jenkins, le marchand William Creed, le colonel loyaliste Joseph Robinson, le gouverneur Walter Patterson, le marchand Thomas Haszard et l’homme d’affaires William Schurman. Un certain nombre d’esclaves viennent d’Afrique. À Terre‑Neuve, en 1679, on vole à Thomas Oxford, marchand et pêcheur de profession, son serviteur noir.

Les testaments de certains propriétaires d’esclaves dans les Maritimes libèrent leurs esclaves après la mort du propriétaire. À sa mort en 1791, le magistrat John Benger libère un homme, une femme et trois enfants. De même, lorsque John Ryan, fondateur du Royal Gazette and Newfoundland Advertiser, meurt en 1814, il émancipe son esclave noire prénommée Dinah. Les deux enfants de cette dernière sont libérés lorsqu’ils atteignent l’âge de 21 ans.

Dans la ville de York, dans le Haut‑Canada (maintenant Toronto), les six esclaves noirs appartenant au premier shérif de la ville, William Jarvis, sont dénombrés lors du recensement de 1799. Sophia Pooley, enlevée et vendue comme esclave à neuf ans, est l’une des nombreuses personnes d’ascendance africaine que le chef mohawk Joseph Brant a réduites en esclavage dans la région de Burlington.

La propriété d’esclaves est également assez répandue parmi les membres des premières Assemblées législatives du Haut‑Canada. Six des seize membres de la première législature de l’Assemblée législative du Haut‑Canada (1792 — 1796) ou des membres de leur famille possèdent des esclaves : John McDonell, Ephraim Jones, Hazelton Spencer, David William Smith et François Baby sont tous propriétaires d’esclaves, et le frère de Philip Dorland, Thomas, en possède vingt. Philip Dorland est remplacé au Parlement par un propriétaire d’esclaves, Peter Van Alstine. Sur les neuf membres originaux du Conseil législatif du Haut‑Canada, six d’entre eux, Peter Russell, James Baby, Alexander Grant père, Richard Duncan, Richard Cartwright et Robert Hamilton, détiennent des esclaves ou appartiennent à des familles qui en possèdent. Peter Russell, le premier receveur et vérificateur général du Haut‑Canada, emploie à son service Pompadour, un homme noir libre ; toutefois, il détient comme esclaves la femme de ce dernier, Peggy, et leurs trois enfants, Jupiter, Amy et Milly.

Parmi les 17 membres de la deuxième législature de l’Assemblée législative du Haut‑Canada (1797 à 1800), 14 détiennent directement des esclaves ou appartiennent à des familles qui en possèdent. David W. Smith, qui en est à son deuxième mandat à l’Assemblée, possède des esclaves. Thomas Fraser, propriétaire de quatre esclaves dans le district de Johnstown, est le premier shérif du district et vient d’une famille loyaliste propriétaire d’esclaves. Richard Beasley détient plusieurs esclaves à Hamilton et Richard Norton Wilkinson est propriétaire d’une femme et de deux enfants noirs. Thomas McKee vient d’une famille esclavagiste et possède lui‑même huit esclaves noirs. Le docteur Solomon Jones achète à son frère Daniel, en 1788, une petite fille de huit ans. Timothy Thompson est propriétaire d’un certain nombre d’esclaves noirs dans le district de Midland (voir Midland). Robert Isaac Dey Gray, premier solliciteur général du Haut‑Canada, devient propriétaire d’esclaves à la mort de son père, le major James Gray, qui lui lègue une femme noire nommée Dorinda Baker, et ses fils Simon et John. Benjamin Hardison est propriétaire de Chloe Cooley avant de la vendre à Adam Vrooman. Samuel Street et son associé Thomas Butler, fils du colonel John Butler des Butler’s Rangers, s’adonnent à la vente de nombreux produits, notamment des esclaves. En 1786, ils vendent une « jeune négresse nommée Sarah âgée d’environ neuf ans », à Adam Crysler pour la somme de 40 livres. William Fairfield et Edward Jessup fils appartiennent également à des familles détenant des esclaves noirs. Enfin, Christopher Robinson est lui aussi originaire d’une famille qui possède des esclaves noirs. Il est en outre le parrain d’un projet de loi de 1798 visant à autoriser et à permettre aux personnes arrivant dans la province pour s’y installer d’amener avec eux leurs esclaves noirs. Bien que ce projet de loi ait passé les trois premières lectures à l’Assemblée, le Conseil législatif le suspend jusqu’à la clôture de la session parlementaire, ce qui l’empêche d’entrer en vigueur en tant que loi. La présentation de ce projet de loi reflète l’existence d’une opposition à l’abolition de l’esclavage dans la province.

Des membres de l’Assemblée législative de la Nouvelle‑Écosse possèdent également des esclaves. James DeLancey et le Major Thomas Barclay, qui siègent tous deux à la sixième Assemblée générale (1785 — 1793), détiennent respectivement six et sept esclaves. James Moody, qui siège à la septième Assemblée générale (1793 — 1799), possède huit esclaves. John Taylor, qui siège à la huitième Assemblée générale (1799 — 1806), détient six esclaves noirs.

Travail des esclaves : forcés de travailler gratuitement

Les colonies françaises et anglaises dépendent du travail des esclaves pour assurer leur croissance économique. Les Noirs sont avant tout maintenus en esclavage dans le but d’exploiter leur force de travail. Les colons souhaitent profiter d’une main-d’œuvre gratuite afin d’accroître leur richesse personnelle et de pouvoir, à leur tour, améliorer les économies locale et coloniale. Au Canada, la majorité des esclaves travaillent comme domestiques chez des particuliers, s’occupant de la cuisine, du ménage et des enfants de leurs maîtres. Beaucoup d’entre eux sont également employés dans les entreprises de leurs propriétaires, notamment dans des auberges, des tavernes, des moulins ou des boucheries. Les esclaves noirs défrichent les terres, coupent le bois, construisent des maisons en rondins et fabriquent des meubles dans les différentes colonies. En tant que travailleurs agricoles, ils préparent les champs, plantent et récoltent les cultures et prennent soin du bétail. Ils sont aussi nombreux à travailler comme chasseurs, voyageurs, marins, mineurs, blanchisseuses, ouvriers imprimeurs, pêcheurs, travailleurs portuaires, couturières, coiffeurs et même bourreaux. On exploite le travail des esclaves pour fabriquer tout un éventail de produits tels que la potasse, le savon, les briques, les bougies, les voiles et les cordages. Les esclaves noirs masculins sont formés et employés dans des métiers spécialisés comme forgerons, charpentiers, cordonniers, charrons et tonneliers. Ils sont souvent « loués » à d’autres, ce qui permet à leurs propriétaires de mieux rentabiliser leur investissement. Les esclaves noirs travaillent pendant de longues heures, accomplissent des tâches physiquement pénibles et doivent être en permanence à l’entière disposition de leurs maîtres.

Traitement

Il existe un mythe persistant suggérant que les esclaves étaient mieux traités au Canada qu’aux États‑Unis ou dans les Caraïbes. Toutefois, étant donné que, dans ces pays comme au Canada, l’esclavage des Noirs était justifié par le fait qu’ils étaient considérés comme inférieurs aux autres êtres humains, il semble raisonnable de penser que leur traitement y a été comparable.

En tant que biens mobiliers, les esclaves noirs n’ont aucun droit ni liberté fondamentaux et ils sont traités avec humanité ou cruauté, selon leur propriétaire. Par exemple, certains propriétaires d’esclaves les autorisent à apprendre à lire et à écrire, alors que les enfants esclaves se voient souvent refuser toute forme d’éducation. Un certain nombre d’esclaves noirs sont libérés à la mort de leur propriétaire et quelques-uns reçoivent, en récompense de leurs années de travail, un héritage sous forme de terre, d’argent et de biens ménagers. D’autres sont transférés à des membres de la famille ou à des amis à la mort de leur maître. De nombreux esclaves noirs sont soumis par leurs propriétaires à des traitements durs et cruels. Certains esclaves noirs sont torturés ou jetés en prison en guise de punition, d’autres sont pendus ou tués. Les esclaves noires sont fréquemment agressées sexuellement par leurs maîtres. Des familles d’esclaves sont séparées lorsque certains de leurs membres sont vendus à de nouveaux propriétaires.

Le traitement des esclaves noirs varie selon leurs circonstances, mais le simple fait qu’ils soient détenus comme un bien mobilier résume leur condition sociale dans l’ensemble.

Résistance

Les Noirs résistent à l’esclavage de différentes manières. Certains esclaves, principalement des femmes, quittent la propriété de leur maître sans autorisation, pour de courtes périodes. Cette forme de résistance s’appelle le petit marronnage. Peggy, une esclave appartenant à Peter Russell, membre du Conseil exécutif et administrateur provincial, s’absente de la propriété de son maître pour de courtes périodes, à tel point que Peter Russell la fait jeter en prison. En 1803, il publie un avis dans le journal Upper Canada Gazette pour avertir la population de ne pas prendre Peggy sous leur aile, car elle s’absente de son service. Elizabeth, sœur de Peter Russell, qualifie Jupiter, fils de Peggy et propriété de son frère, de défiant. Lui aussi est d’ailleurs emprisonné à plusieurs reprises.

Les autres formes de rébellion personnelle incluent le fait de prétendre être malade, physiquement ou mentalement, ou d’inventer un mensonge ou un stratagème pour trouver des moyens d’échapper au travail forcé. Les esclaves africains usent de ces stratégies pour perturber la vie quotidienne de leurs maîtres et maîtresses et pour résister à leur servitude forcée. Certains adoptent la forme de protestation la plus absolue, en s’enfuyant à la recherche de leur liberté.

Bien avant la fuite d’esclaves afro-américains vers la liberté au Canada, plusieurs esclaves noirs du Haut‑Canada et d’autres provinces de l’Amérique du Nord britannique s’enfuient vers certaines régions libres des États‑Unis, notamment les anciens Territoires du Nord‑Ouest, qui incluaient à cette époque des parties de ce que sont aujourd’hui le Michigan et l’Ohio, le Vermont et l’État de New York, deux États ayant respectivement interdit l’esclavage en 1777 et en 1799. Par exemple, James Ford, esclave d’un officier britannique près de Fort Malden (aujourd’hui Amherstburg) s’enfuit en Ohio. Henry Lewis se libère de son maître, William Jarvis, shérif de York ( Toronto), en traversant la frontière vers Schenectady, New York. Aussi, un esclave noir du colonel Alexander McKee traverse la rivière Détroit en 1795 pour échapper à la servitude. Enfin, en 1806, huit esclaves du loyaliste Matthew Elliot, sur environ 60, fuient en traversant la rivière Détroit, ajoutant à sa perte d’esclaves.

Des dizaines d’annonces d’esclaves en fuite sont publiées dans les journaux au Canada et aux États‑Unis nouvellement constitués. Elles comprennent généralement des descriptions détaillées de l’apparence physique de la personne en fuite, des vêtements qu’elle portait au moment de sa fuite et des langues qu’elle parle. Offrant souvent des récompenses, elles incluent des avertissements interdisant d’employer ou d’offrir refuge au fuyard. En 1798, Henry Lewis, maintenu en esclavage par William Jarvis, s’enfuit à Schenectady dans l’État de New York pour trouver la liberté. Certains esclaves lancent des poursuites judiciaires contre leurs propriétaires afin de lutter contre leur statut d’esclave et le traitement qu’ils subissent. (Voir aussi : Marie‑Joseph Angélique ; Chloe Cooley.)

Remises en cause de l’esclavage devant la justice

En Grande‑Bretagne, le mouvement abolitionniste s’oppose à la traite esclavagiste transatlantique depuis les années 1770. Les idées abolitionnistes se répandent rapidement en Amérique du Nord britannique où un certain nombre de contestations judiciaires sont intentées contre l’institution de l’esclavage. Au début des années 1800, le Bas‑Canada, le Nouveau‑Brunswick et la Nouvelle‑Écosse font des tentatives infructueuses d’abolition de l’esclavage. Des projets de loi sont présentés au Bas‑Canada, le premier en 1793, et le suivant en 1801, sans qu’aucun des deux ne soit adopté. Cette situation contraste avec celle du Nouveau‑Brunswick et de la Nouvelle‑Écosse, où des projets de loi visant à légaliser l’esclavage sont présentés respectivement en 1801 et en 1808, mais, ils font face à une forte opposition et ne sont pas adoptés. Pendant ce temps, des esclaves lancent eux‑mêmes, à la fin du 18e siècle, des poursuites judiciaires qui déstabilisent l’institution de l’esclavage au Québec et dans les Maritimes.

Entre 1791 et 1808, ce sont deux juges en chef de la Nouvelle‑Écosse, Thomas Strange et son successeur Sampson Blowers, qui s’attaquent à l’esclavage. Lorsque des propriétaires d’esclaves se présentent devant eux pour demander à récupérer leurs esclaves enfuis, ils inversent le fardeau de la preuve, leur imposant de prouver qu’ils sont bien les propriétaires en titre de ces esclaves et qu’ils disposaient, au moment où ils les ont achetés, du droit légal de le faire. Les propriétaires qui comparaissent devant ces juges se montrent en général incapables de satisfaire les demandes du tribunal à cet égard. Parmi d’autres facteurs, la forte opposition des tribunaux ainsi que l’incapacité des propriétaires d’esclaves à préserver les lois existantes sur l’esclavage rendent ce système économiquement non viable en Nouvelle‑Écosse. En conséquence, l’esclavage s’éteint progressivement.

Une affaire qui établit un précédent est portée devant les tribunaux du Bas‑Canada en février 1798. Une esclave nommée Charlotte est arrêtée à Montréal après avoir quitté sa propriétaire et refusé de revenir. On la présente au juge en chef James Monk, qui la libère en s’appuyant sur un détail technique. En effet, la loi britannique stipule que les esclaves ne peuvent être emprisonnés que dans des maisons de correction et non pas dans des prisons communes. Étant donné qu’il n’y a pas à Montréal de maison de correction, le juge Monk décide que Charlotte ne peut être emprisonnée. Le mois suivant, une autre esclave prénommée Jude est libérée par ce même juge pour des motifs identiques. James Monk précise dans sa décision qu’à l’avenir, il appliquera la même interprétation de la loi à des affaires similaires.

En 1800, une esclave nommée Nancy cherche à obtenir sa libération auprès des tribunaux du Nouveau‑Brunswick. Elle demande qu’un décret soit pris en ce sens en vertu de la loi d’habeas corpus énonçant que toute personne arrêtée peut se plaindre devant le tribunal d’avoir été détenue ou emprisonnée illégalement. Lors de l’audience, la décision de la cour est à égalité, et donc Nancy se voit obligée de retourner au service de son maître Caleb Jones. Le décret n’est accepté que 14 ans après la tentative d’émancipation de Nancy et de son jeune fils. Cependant, de tels cas limitent la pratique de l’esclavage et en rendent cette pratique insupportable. La position antiesclavagiste de la Cour suprême contribue à faire baisser la valeur d’un esclave en tant que bien, en raison de l’avenir incertain de l’esclavage. Désormais, les gens n’achètent plus d’esclaves en l’absence d’une preuve solide de leurs droits de propriété. Les propriétaires d’esclaves savent qu’ils ne peuvent plus compter sur les tribunaux pour faire reconnaître leurs droits de propriété ou pour les aider à maintenir la pratique de l’esclavage en cas de problème juridique. Les esclaves refusent de plus en plus souvent de rester soumis et sachant qu’ils disposent du soutien des tribunaux, bon nombre d’entre eux décident de s’émanciper. Par conséquent, de nombreux propriétaires d’esclaves subissent des pertes financières.

En 1802, à l’Île‑du‑Prince‑Édouard, l’avocat d’un fuyard capturé nommé Sam exige que son propriétaire, Thomas Wright, fournisse une preuve de propriété. Dans cette affaire cependant, le propriétaire dispose de tous les papiers nécessaires et est donc en mesure de récupérer Sam. En 1825, la loi de 1781 réglementant l’esclavage au sein de la colonie est annulée sans débat, démontrant ainsi le caractère apparemment illégal de l’esclavage dans la colonie.

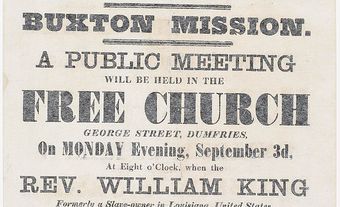

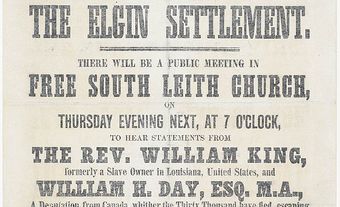

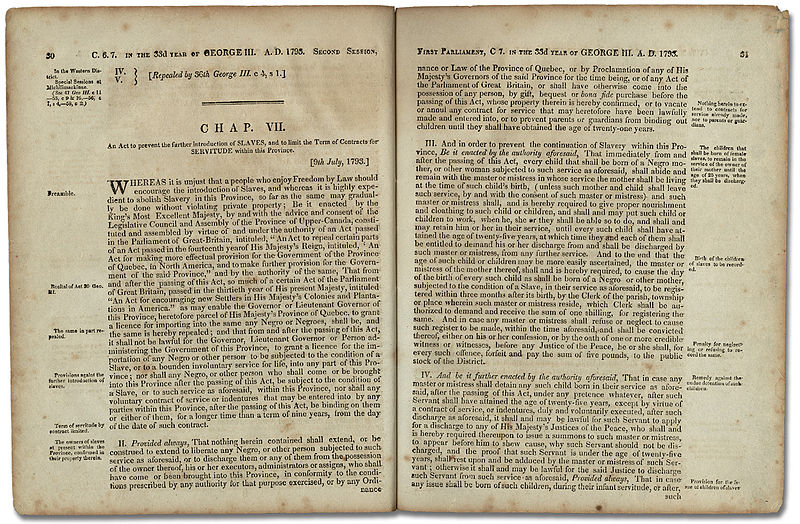

Au Haut‑Canada, le vent est également en train de tourner. Le lieutenant‑gouverneur John Graves Simcoe a des sentiments antiesclavagistes qui sont influencés par le mouvement croissant en Grande‑Bretagne. En 1793, avec le procureur général John White, il se sert de l’incident Chloe Cooley comme un moyen d’introduire un projet de loi visant à mettre fin à l’esclavage dans la colonie. Cependant, ce projet rencontre une forte opposition, de nombreux membres des deux chambres du Parlement étant eux‑mêmes propriétaires d’esclaves noirs ou appartenant à des familles esclavagistes. L’affaire Chloe Cooley est tout de même à l’origine de la loi de 1793 visant à restreindre l’esclavage dans le Haut‑Canada, une loi de compromis qui reçoit la sanction royale le 9 juillet 1793. La nouvelle loi ainsi votée interdit l’introduction de nouveaux esclaves dans le Haut‑Canada et fixe un calendrier pour l’abolition progressive de l’esclavage. Cependant, elle n’abolit pas la pratique de l’esclavage et n’entraîne l’affranchissement immédiat d’aucun esclave. Il s’agit toutefois du premier texte législatif ayant pour objectif de limiter l’esclavage dans l’Empire britannique.

Abolition

En dépit d’un déclin considérable de la pratique de l’esclavage en Amérique du Nord britannique, en 1820, elle demeure toujours légale. En 1818, les enfants nés en 1793, au moment de l’entrée en vigueur de la loi de 1793 visant à restreindre l’esclavage dans le Haut‑Canada, atteignent l’âge de 25 ans. En conséquence, ils ne sont plus considérés comme des esclaves, et leurs enfants naissent libres. Toutefois, un nombre très restreint de Noirs, moins de 50, demeurent esclaves. En mars 1824, l’une des dernières ventes d’esclaves dans le Haut‑Canada est archivée. Il s’agit de la vente de Tom, un adolescent de 15 ans, vendu par un résident de Colborne, Eli Keeler, à William Bell, à Thurlow (aujourd’hui Belleville). Dans sa nécrologie de 1871, John Baker est reconnu comme étant le dernier esclave noir né au Canada.

Comme au Québec et en Nouvelle‑Écosse, la pratique de l’esclavage prend finalement fin au Nouveau‑Brunswick lorsque ses partisans ne réussissent pas à faire adopter une loi confirmant la légalité de l’esclavage. En 1825, l’Île‑du‑Prince‑Édouard annule son seul règlement sur l’esclavage.

Durant cette période d’abolition de l’esclavage, on assiste à un mouvement de remplacement de cette pratique par des contrats d’indenture censés être également profitables aux propriétaires et aux esclaves. Cela signifie que les personnes autrefois réduites en esclavages sont rémunérées pour leur travail, et servent leurs anciens maîtres, ou d’autres personnes, pendant une durée déterminée avant de devenir libres. De tels contrats sont généralement acceptés dans toute l’Amérique du Nord britannique et sont adoptés par de nombreux propriétaires d’esclaves afin d’éviter les pertes supplémentaires que causerait le départ de leurs esclaves. Ils sont également soutenus par la législation, comme le décrivent des lois telles que la loi de 1793 qui vise à restreindre l’esclavage, et qui limite à neuf années la durée pendant laquelle un esclave peut formellement être tenu à servir son maître.

Une loi antiesclavagiste, présentée au Parlement de Grande‑Bretagne, reçoit la sanction royale le 28 août 1833. La Slavery Abolition Act entre en vigueur le 1er août 1834, abolissant l’esclavage dans tout l’Empire britannique, notamment en Amérique du Nord britannique. Ce texte rend officiellement l’esclavage illégal dans toutes les provinces, et libère les derniers esclaves au Canada.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom